マンチェスターと聞いて、僕たちが思い浮かべるのはいつだって灰色の空と、レンガ造りの街並み、そして労働者階級の怒りを代弁するような荒々しいギターサウンドだった。90年代、Oasisが世界を席巻したあの時代、僕の耳はノエル・ギャラガーの紡ぐメロディとリアムの声に支配されていた。正直に言おう。僕にとって「マンチェスターの音楽」とは、Oasisであり、The Stone Rosesであり、The Smithsだった。それ以降に出てきたバンドたち——特に、小洒落たシンセサイザーを多用するような連中は、どこか「軟弱」に見えていたのが本音だ。

The 1975。彼らの名前を初めて聞いた時も、そうだった。「マンチェスター出身? でも、どうせインディー・ポップだろう?」と、食わず嫌いを決め込んでいた。しかし、デジタルマーケティングの世界で生きる僕にとって、彼らが世界中のZ世代を熱狂させ、チャートを席巻しているという事実は無視できないデータだった。そして何より、あのモノクロームで統一された美学には、どこか抗えない引力を感じていたのも事実だ。

2026年2月3日、冬の寒さが残る東京・御茶ノ水。楽器店とレコード屋がひしめくこの街は、音楽好きにとっては聖地のような場所だ。仕事の合間、ふらりと吸い込まれるように入ったディスクユニオン御茶ノ水駅前店。そこで僕は、自分の偏見を打ち砕く「運命の出会い」を果たすことになる。

90年代の亡霊と、御茶ノ水の地下室で

御茶ノ水のディスクユニオン独特の、古紙とビニールが混ざり合った匂いが好きだ。そこには、数え切れないほどの音楽の歴史が眠っている。僕はいつものように、90年代UKロックの棚をチェックし、OasisのブートレグやシングルのB面集を探していた。ノエルの眉毛のように太いギターリフだけが、僕の魂を救ってくれると信じていたからだ。

ふと、視線を移した先の「New Arrival」のセクション。黒と白、そしてクリアな透明感。異様なオーラを放つレコードの一群が目に留まった。それが、The 1975の初期EPたちだった。

「これか……」

手に取った瞬間、ジャケットのアートワークの洗練された美しさに息を飲んだ。デジタル配信でしか見たことのなかったそのデザインは、12インチのサイズになると、まるで現代アートのような説得力を持っていた。そこには、僕が愛する90年代の無骨さとは違う、しかし確実に「マンチェスターの遺伝子」を感じさせる知的で冷ややかな熱量があった。

4枚のEPが語る、デビュー前夜の物語

棚にあったのは、彼らがデビューアルバムを発表する前にリリースした4枚のEP。ファンやコレクターの間では「初期4部作」として神格化されているアイテムだ。僕は一枚、また一枚と手に取り、検盤カウンターへと向かった。中古盤特有のチリノイズすらも、この出会いの演出のように思えた。

『IV』(2013) — ポップへの覚醒と「Chocolate」の衝撃

最初に僕の指が止まったのは、この『IV』だった。2013年発表。デビューアルバム直前の作品であり、彼らにとって最大のターニングポイントとなった一枚だ。

針を落とすと、あの軽快で中毒性のあるギターリフが飛び込んできた。「Chocolate」だ。ラジオや街中で何度も耳にしていた曲だが、レコードで聴くとその印象は一変した。カッティング・ギターの鋭さ、マシュー・ヒーリーの歯切れの良いボーカル。それは80年代のファンクやポップスを消化しつつも、確実に「ロックバンド」のグルーヴだった。Oasisがビートルズを継承したように、彼らもまた、過去の偉大な音楽を独自のフィルターで再構築していたのだ。

『Facedown』(2012) — 静寂と衝動の原点

次に手に取ったのは、彼らの記念すべきデビューEP『Facedown』。これは衝撃だった。リードトラックの「The City」におけるアグレッシブなドラムビートもさることながら、特筆すべきはそのアンビエントな空気感だ。

ブライアン・イーノやシガー・ロスを彷彿とさせる、広大で静謐なサウンドスケープ。マンチェスターの曇り空の下、ベッドルームで孤独に音を紡いでいた彼らの姿が目に浮かぶようだ。「Antichrist」のような楽曲に見られるダークで内省的な歌詞は、Oasisの「Live Forever」のような肯定感とは対極にあるが、若者が抱える普遍的な不安を鋭くえぐっている。これが彼らの原点なのか。

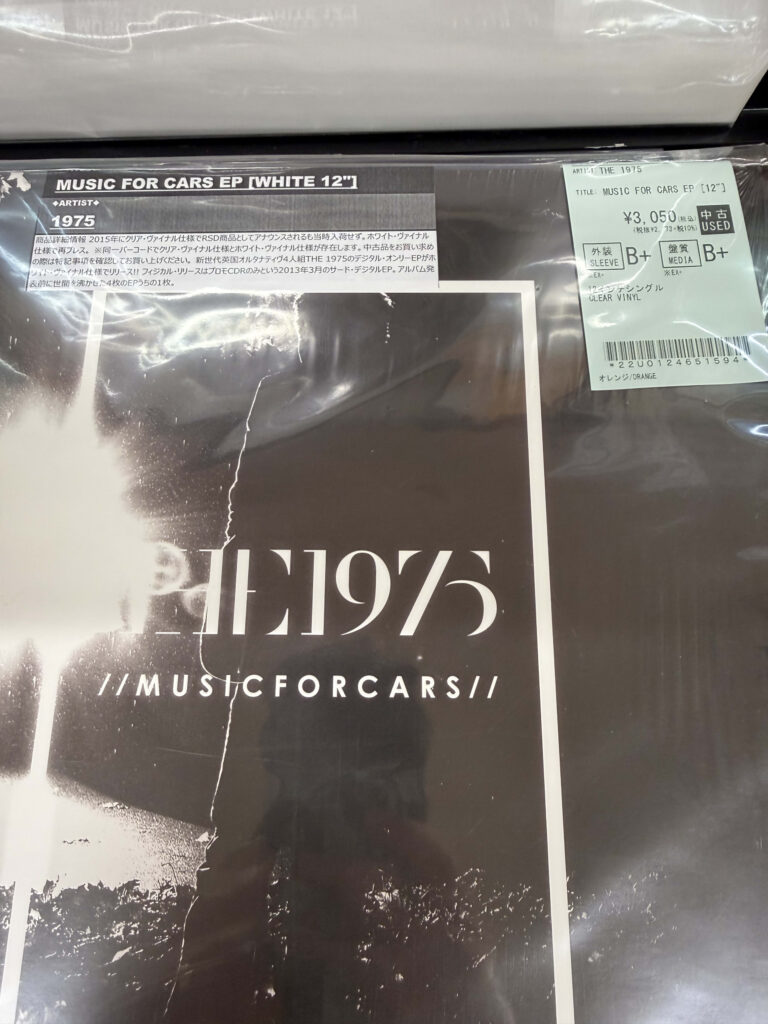

『Music For Cars』(2013) — バンドの美学を決定づけたモノクローム

3枚目は『Music For Cars』。このタイトルは後に、彼らの3rdアルバム期のプロジェクト名としても使用される重要なキーワードだ。

このEPには、バンドのサウンドの核心がある。エレクトロニックなビートとエモーショナルなメロディの融合。特に「Anobrain」のような楽曲での、浮遊感漂うシンセサイザーの音色は、夜のドライブ(まさにMusic For Cars)にこれ以上ないほどマッチする。ホワイト・ヴァイナルの盤面が回る様子を見つめながら、僕は彼らが単なるロックバンドの枠に収まらない存在であることを確信した。

『Sex』(2012) — ロックンロールの復権と若さの暴走

そして最後、僕のようなOasisファンに最も刺さったのがこの『Sex EP』だ。

タイトル曲「Sex」のイントロが鳴った瞬間、僕はニヤリとしてしまった。歪んだギター、疾走感、そして「彼女には彼氏がいるけど、関係ない」と歌う、若さゆえの無鉄砲さとロマンティシズム。これぞUKロックだ。かつてOasisが「Cigarettes & Alcohol」で描いた退廃的な享楽とは少し違うが、ここには確実に同じ種類の「切実な衝動」がある。このクリア・ヴァイナルには、10代の終わりのヒリヒリするような空気が真空パックされている。

Photomo的視点で読み解くThe 1975の現在地

御茶ノ水からの帰り道、重たいレコードバッグを抱えながら僕は考えた。なぜ、Oasis信者の僕がこれほどまでにThe 1975に惹かれたのか。ここからは、今回入手したEPを起点に、サジェストキーワードを通じて彼らの魅力をより深く、Photomoらしく分析してみたい。

Oasis好きが「The 1975の良さがわからない」と感じる理由と、その先にある景色

The 1975 良さ が わからない。Google検索窓にそう打ち込む人の気持ちは、痛いほどよくわかる。特に90年代の「男臭い」ロックを通ってきた層にとって、彼らの音楽は「ポップすぎる」「音が軽すぎる」「ボーカルがナヨっとしている」と感じられるかもしれない。

しかし、それは彼らの一面に過ぎない。今回4枚のEPを聴いて分かったのは、彼らが「ジャンルの越境者」であるということだ。ロック、ポップ、R&B、ジャズ、アンビエント……あらゆる要素を貪欲に取り込み、極上のポップソングに昇華させる手腕。それはOasisが持っていた「圧倒的なメロディの強さ」と通底している。形式は違えど、彼らもまた、マンチェスターが生んだ「メロディの怪物」なのだ。食わず嫌いをやめて、まずは初期の『Sex』や『Chocolate』から入ってみてほしい。そこには懐かしいロックの匂いが確実に残っている。

今更聞けないThe 1975の基礎知識:読み方からWiki的ヒストリーまで

彼らについて検索すると、The 1975 wikiやThe 1975 読み方といったキーワードが並ぶ。読み方はシンプルに「ザ・ナインティーン・セブンティファイブ」。1975年という意味だが、これはマシューが古本で見つけた書き込みに由来するという逸話も、文学的で彼ららしい。

マンチェスター近郊のウィルムスロー高校で出会ったメンバーで結成され、10年以上の下積みを経てデビューした彼ら。そのキャリアは決して順風満帆ではなかった。だからこそ、彼らの音楽には「遅れてきた青春」のような、切なくも輝かしい瞬間が詰まっている。彼らの歴史を知ることは、単なるバンドの経歴を追うだけでなく、2010年代以降のUKロックの変遷を辿ることと同義だ。

必聴の「人気曲」と隠れた名曲たち

The 1975 人気曲やThe 1975 曲を探しているなら、初期EP以外にも触れるべきだ。代表曲「Somebody Else」の失恋の痛み、「Love It If We Made It」の現代社会への痛烈な批判、そして「It’s Not Living (If It’s Not With You)」の80sポップへの完璧なオマージュ。

だが、Photomo読者には、アルバムのラストに収録されることの多いアンビエントなインストゥルメンタル曲や、今回のEPに収録されている「You」のような、隠れた名曲(Hidden Gem)をおすすめしたい。夜の散歩、雨の日のカフェ、旅の移動中……日常のふとした瞬間を映画のワンシーンに変えてくれる力が、彼らの楽曲にはある。

議論を呼ぶ発言と来日公演の熱狂:彼らの多面性をどう受け止めるか

彼らを語る上で避けて通れないのが、フロントマンであるマシュー・ヒーリーの言動だ。The 1975 差別発言といったネガティブなワードが検索されることもある。ポッドキャストでの不用意な発言が炎上し、批判を浴びたことは記憶に新しい。

僕たちリスナーは、こうした問題にどう向き合うべきか。全肯定する必要はないし、批判すべき点は批判すべきだ。しかし、同時にThe 1975 来日公演で見せる、あの圧倒的なパフォーマンスと、日本のファンへの真摯な愛もまた真実だ。彼らは完璧な聖人君子ではない。矛盾を抱え、時に間違いを犯し、それでも音楽を通じて何かを伝えようともがく、極めて人間臭い存在だ。その危うさも含めて「ロックスター」なのだと、僕は思う。彼の発言を擁護するつもりはないが、作品が持つ美しさまで否定することは、僕にはできなかった。

レコードは究極のグッズである:フィジカルで所有する喜び

最後に、THE 1975 グッズとしてのレコードの価値について。今回ディスクユニオンで購入した4枚のEPは、単なる音源ではない。透明なヴァイナル、洗練されたジャケットデザイン、そしてそれを手にする所有感。デジタルで何でも聴ける時代だからこそ、こうして「モノ」として音楽を持つことの意味が増している。

部屋に飾れば、それだけで空間がPhotomo的なミニマルな世界観に染まる。Tシャツやタオルもいいが、彼らの美学が凝縮されたレコードこそが、ファンにとって最高のグッズではないだろうか。

まとめ:マンチェスターの雨音は、時代を超えて

Oasisの『Definitely Maybe』を聴いた時の初期衝動と、The 1975の『IV』を聴いた時の洗練された高揚感。時代もサウンドも違うけれど、根底に流れるのは同じマンチェスターの血だ。曇り空の下で夢を見る、労働者階級の街のロマンティシズム。

御茶ノ水のディスクユニオンで出会った4枚のEPは、頑固なOasis信者だった僕に、新しい扉を開かせてくれた。もしあなたが、まだ彼らの音楽に触れていないなら、あるいは「食わず嫌い」をしているなら、ぜひレコード屋へ足を運んでみてほしい。そこには、クリック一つでは得られない、重みのある「体験」が待っているはずだ。

さて、次は彼らの2ndアルバム『I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It』のピンク色のヴァイナルを探しに行こうか。……ノエルには内緒でね。