都会の喧騒を離れ、時が止まる場所へ。神田まつや 本店との出会い

秋も深まる昼下がり、無性に蕎麦が食べたくなった。それも、ただの蕎麦ではない。歴史の香りがする、本物の江戸前蕎麦だ。デジタルの喧騒から逃れるように、私は東京・神田の街を歩いていた。近代的なオフィスビルが立ち並ぶ中に、まるで時が止まったかのような一角がある。そこが、今回の目的地、神田まつや 本店だ。

趣のある木造の建物、白い提灯、そして黒い暖簾。その佇まいは、ただの飲食店ではなく、一つの文化遺産のようだった。これから始まるのは、単なる食事の記録ではない。五感で味わう、東京の粋なカルチャー体験だ。

時を越える江戸前の粋、神田まつや 本店の魅力に迫る

1884年(明治17年)創業。140年以上の長きにわたり、この地で暖簾を守り続けてきた神田まつや 本店。その魅力は、ただ蕎麦が美味しいという一言では到底語り尽くせない。歴史、文化、そして人々の想いが幾重にも重なり、独特の空気を醸し出しているのだ。

神田の路地裏に佇む、歴史を纏った東京 老舗 蕎麦屋

一歩店内に足を踏み入れると、外の喧騒が嘘のように静まり、心地よい活気に満ちた空間が広がる。使い込まれた木製のテーブル、竹で編まれた壁、そして店員さんたちのきびきびとした動き。そのすべてが、長い年月をかけて磨き上げられた様式美を感じさせる。

私が訪れたのは平日の13時過ぎだったが、店内はほぼ満席。スーツ姿のビジネスパーソンから、私のような一人客、そして年配のご夫婦まで、客層は実に様々だ。しかし、皆どこかリラックスした表情で、思い思いに蕎麦を啜っている。ここは、あらゆる人々を受け入れる懐の深さがある場所なのだと感じた。

神田まつやの歴史:火事を乗り越えた不屈の物語

神田まつやの歴史は、決して平坦なものではなかった。関東大震災や第二次世界大戦中の東京大空襲といった災禍を奇跡的に免れた現在の建物は、東京都選定歴史的建造物にも指定されている貴重な存在だ。しかし、近年にも大きな試練があった。それが2012年の火事だ。

幸いにも建物自体は大きな被害を免れたが、この出来事は多くの常連客や蕎麦好きに衝撃を与えた。それでも、神田まつやは見事に復活を遂げ、今も変わらぬ姿で私たちを迎えてくれる。その不屈の精神こそが、この店の味に一層の深みを与えているのかもしれない。

多くの文化人に愛された場所 – 神田まつやと有名人

この店は、多くの文化人や著名人に愛されてきたことでも知られている。「鬼平犯科帳」で知られる作家の池波正太郎や、昭和の名人とうたわれた落語家・古今亭志ん生など、数々の有名人が神田まつやの蕎麦に舌鼓を打った。彼らはこの場所で作品の構想を練り、仲間と語らい、束の間の休息を楽しんだのだろう。その歴史に思いを馳せながら蕎麦を待つ時間もまた、一興だ。

実食レビュー:神田まつや 本店で味わう江戸前蕎麦の真髄

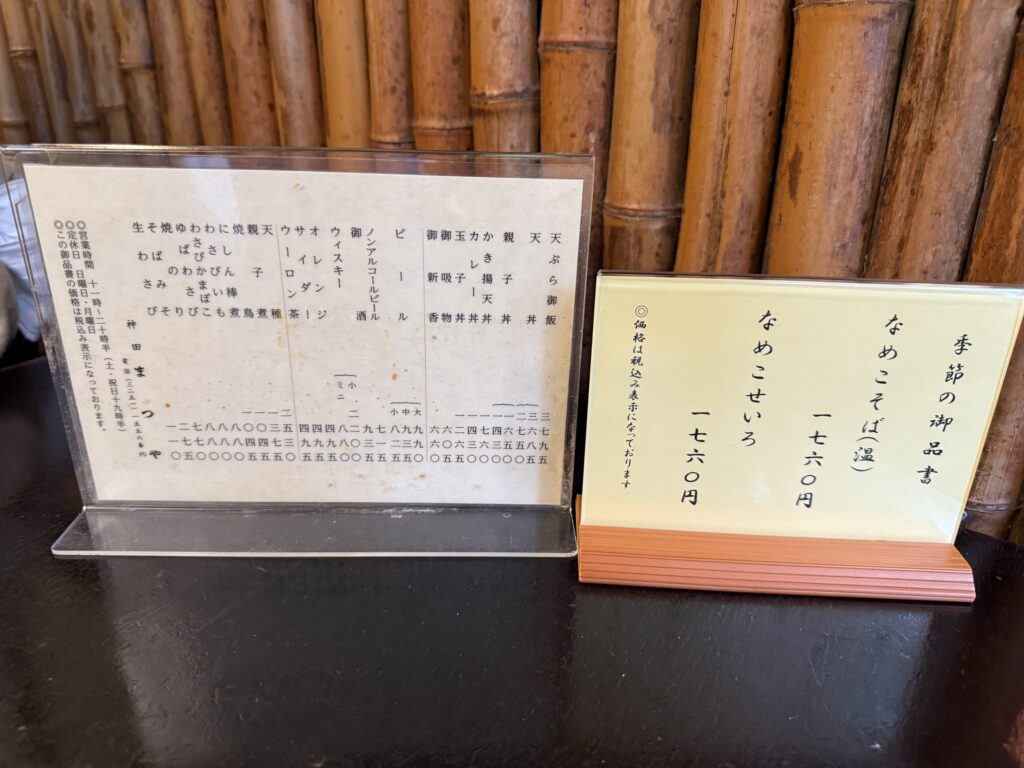

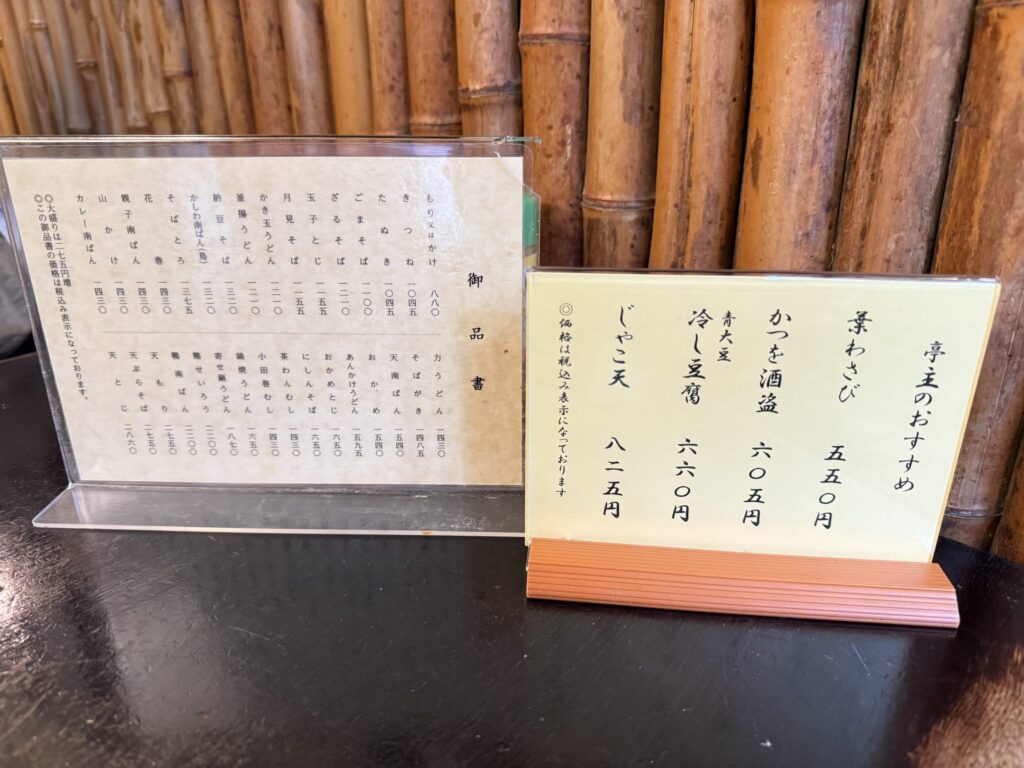

さて、いよいよ実食の時間だ。期待に胸を膨らませながらメニューに目をやる。歴史ある店の矜持と、訪れる客への細やかな心遣いが、この一枚のお品書きからも伝わってくる。

風情あふれるお品書きと神田まつやの人気メニュー

テーブルに置かれたお品書きは、実にシンプルで美しい。定番の「もり」や「かけ」から、天ぷらを乗せた「天たね」まで、江戸前蕎麦の王道が並ぶ。その横には、縦書きの札で「亭主のおすすめ」が。酒の肴にぴったりの一品料理が並び、昼間から一杯やりたくなる誘惑に駆られる。

神田まつやの人気メニューは数多いが、やはり基本のもりそばや、温かいかけそばは外せない。しかし、今日の私は少し違うものを求めていた。江戸前ならではの、あの「濃い味」を存分に味わいたい。そう思い、私は二つの品を注文することに決めた。

期待を裏切らない濃い味の競演 – 鴨せいろうと天種

まず運ばれてきたのは「鴨せいろう」。艶やかな蕎麦が盛られたせいろと、湯気の立つ温かいつけ汁。そのコントラストが食欲をそそる。

つけ汁を一口。期待通り、いや、期待を遥かに超える濃厚さだ。醤油のキリッとした風味と、出汁の深いコク、そして鴨の脂から溶け出した甘みが渾然一体となっている。これが藪そばの流れを汲む、江戸前の味なのか。蕎麦を半分ほど汁につけて啜ると、ツルツルとした喉越しの良い蕎麦が、濃厚な旨味を纏って喉の奥へと消えていく。これは、たまらない。

ほどなくして「天たね」も到着。大きな海老が二本、そしてこの日は海苔と大葉の天ぷらだった。衣はサクサクで、中の海老はぷりぷり。これもまた別のつけ汁でいただくのだが、蕎麦屋の天ぷらはどうしてこうも美味しいのだろうか。夢中で食べ進める。

ここで一つ、実践的なアドバイスを。神田まつやの蕎麦は、量はやや控えめだ。粋に楽しむのが江戸前流なのかもしれないが、たくさん食べたい方は迷わず「大盛り」を注文することをおすすめする。

季節の誘惑、ふくよかな香りの「なめこそば」を追加注文

鴨せいろうと天ぷらを平らげた後も、私の食欲はまだ満たされていなかった。「もっと、この店の味を知りたい」。そんな衝動に駆られた私は、入店時に目にした「季節のおすすめ」を思い出した。そう、「なめこそば」だ。店員さんに温かいもので良いかと尋ねられ、二つ返事でお願いした。

運ばれてきた丼を見て、思わず声が漏れた。大ぶりのなめこが、これでもかというほど入っている。つやつやと輝くなめこを一口。きのこのふくよかな香りと、とろりとした食感が口いっぱいに広がる。そして、このなめこの旨味が溶け込んだつゆが、また絶品なのだ。添えられた三つ葉が良いアクセントになっている。驚いたのは、これだけ濃厚なつゆを二杯もいただいたのに、食後に喉が全く渇かなかったことだ。これは、いかに上質な出汁が使われているかの証左だろう。

神田まつや 本店を訪れる前に知っておきたいこと

この素晴らしい体験を、ぜひ多くの人に味わってもらいたい。そこで、神田まつや 本店を訪れる際に役立つ情報をいくつかまとめておこう。

神田 ランチ そばとしての利用と神田まつや 予約の可否

神田という場所柄、平日のランチタイムは非常に混雑する。12時台は行列必至なので、少し時間をずらして13時以降に訪れるのが賢明だろう。なお、神田まつやでは基本的に予約は受け付けていない。特に昼の時間は、来た順番に案内される。その待ち時間もまた、期待感を高めるスパイスだと考えたい。

江戸前蕎麦の粋な楽しみ方 – 神田まつやと日本酒

体験メモにも書いたが、本来の江戸前蕎麦の楽しみ方は、まず日本酒と肴で一献傾ける「蕎麦前」から始まる。神田まつやには「菊正宗」や「白鷹」といった銘酒が揃っており、焼き海苔やそば味噌といった粋な肴と共に楽しむことができる。次回は必ず、この「蕎麦前」を体験し、締めにせいろを一枚、というのが私の目標だ。

神田まつや本店へのアクセス

店へのアクセスは非常に便利だ。東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」または都営新宿線「小川町駅」のA3出口から徒歩わずか1分。JR「神田駅」北口からでも徒歩5分ほどで到着する。この便利な立地も、長年愛され続ける理由の一つだろう。

結論:なぜ私は再び神田まつや 本店を訪れたいのか

神田まつや 本店での体験は、単に美味しい蕎麦を食べたというだけではなかった。それは、東京という都市が育んできた食文化の奥深さに触れる、知的な冒険だった。喉越しの良い蕎麦、力強くも品のあるつゆ、そして歴史が息づく空間。そのすべてが完璧な調和を織りなしていた。

優しい店員さんたちの心遣いにも触れ、心もお腹も満たされた。ここは、ただ空腹を満たす場所ではない。心を豊かにする場所だ。だからこそ、私はまた必ずこの暖簾をくぐるだろう。次は、粋に「蕎麦前」を楽しむために。

公式サイト:http://www.kanda-matsuya.jp/

Google Map: